- (04427) 서울특별시 용산구 이촌로 46길 37, 4층 대한의학학술지편집인협의회

- +82-2-794-4146 +82-2-794-3146 office@kamje.or.kr

Plenary lecture: 우리나라 의학학술지의 과거, 현재, 그리고 미래

허선 (한림의대 기생충학, 제9대 의편협 회장)

*2023년 3월 25일(토), 강남구 베어홀에서 열린 2023년도 의편협 정기총회 및 심포지움에서 발표한 내용 축약임.

머리말

우리나라 의학 학술지의 과거에 비추어 현재 모습을 살피고, 앞으로 어떤 방향으로 발전하여야 할지 설명하려고 한다. 구체적으로 대한의학술지편집인협의회(의편협) 초창기 1990년대 학술지 현황을 기술하고, 현재 의편협 학술지 현황을 파악하며, 앞으로 20년 뒤 우리나라 의학 학술지의 미래상을 기술하려고 한다.

1996년도 의편협 창간 당시 우리나라 의학학술지 모습

과거 모습은 “대한의학학술지편집인협의회 10년” 단행본에 잘 나와 있다. 1995년 우리나라에서 발행되는 의학학술지는 224종이었다. 당시 우리나라에서 발행되는 의학학술지의 양은 결코 적지 않았으나, 저명한 국제색인지인 Medline에 등재된 우리나라 의학학술지는 5종이었고, Science Citation Index에 등재된 의학학술지는 하나도 없었다 [1].

학술지 국제화 전환점은 PubMed Central에 참여

이와 같은 상황에서 현재 상황으로 많은 학술지가 국제화 (국제 색인데이터베이스 등재)되는데 가장 중요한 전환점은 무엇일까? 전환점은 2000년도부터 PubMed Central (PMC)이 등장하여 MEDLINE 등재지가 아니라도 전문 XML을 기탁하면, 초록 정보를 PubMed에 보내어 검색 가능하도록 하는 정책을 미국립의학도서관이 편 것이다. 이런 정책에 따라 우리나라 의학 학술지는 PMC XML (Extensible Markup Language) 제작을 시도하였다. 2008년도 처음으로 PMC 등재 성공한 뒤 많은 학술지가 영문으로 전환하여 PMC와 PubMed 등재에 성공하였다. PubMed 등재 뒤 인용도가 상승하여 많은 학술지가 Scopus, SCIE (Science Citation Index Expanded)에 등재되었다.

2023년도 의학 학술지 현황

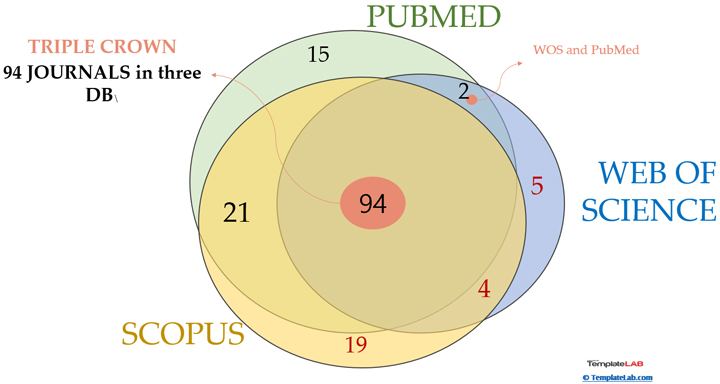

1996년 의편협이 창립되고 이제 27년 지났다. 대부분 편집인이 Editor-Publisher로 많은 발행 정책을 모두 이해하고 구현하였다. 2022년 8월 280 종 의편협 학술지 가운데 국제색인데이터베이스 등재 현황을 살피면 Fig. 1과 같다. PubMed 등재 132 종, Scopus 138 종, Web of Science Core Collection 105 종이다.

20년 뒤, 2043년 우리 의학 학술지 모습

우선 의편협 학술지가 현 280 종에서 300 종 이상 늘어날 것으로 예상한다. 놀랍게도 학문이 세분화 되고 융합 학문이 나타나면서 학술지 창간이 매년 일어나고 있다. 또한 의학 분야는 학회마다 차이가 있으나 후원회사가 있으므로 경제적인 어려움 없이 창간을 시도한다. 학문의 발전에 따라 당연한 일이다.

우선 국영문지, 영문지 모두 노력하여 PMC 등재지가 현 127종에서 250종으로 두 배 늘 것이다. 워낙 심사 기준이 다 알려져 있고, 우리가 그 기준 맞추기에 어려움이 없다. MEDLINE 등재지는 지금과 같은 속도면 많은 등재가 쉽지 않지만 100 종을 목표로 세운다. 최선을 다하여 LSTRC (Literature Selection Technical Review Committee) 심사위원의 눈높이에 맞추어 준비하면 가능하다. Scopus 등재지는 현 133 종에서 250 종 이상 등재는 어려움이 없을 것이다. 심사 기준이 투명하고, 우리 의학 학술지가 맞추기에 어렵지 않은 평가 기준이다. 관건은 인용도인데 PMC 등재되면 해결된다.

SCIE 등재지는 몇 종이 가능할까? 해당 범주에서 Journal Impact Factor가 Q2 안에 들어야 한다는 어려움이 있어, 인용 많이 받을 원고를 받거나 초빙이 관건이다. 우리나라 저자 원고 수준이 빠르게 올라가고 있어, 현 55 종에서 150 종 이상을 추정한다.

이런 20년 뒤 목표 달성을 위하여 어떤 노력을 하여야 하는가?

학술지 누리집: 어느 국제지보다 훌륭하게 제작하여 독자, 투고자, 심사자, 일반인을 위한 정보를 제공하고, JATS (Journal Article Tag Suite) XML 제작을 필수로 하여야 한다. 이미 대부분 학술지가 갖추었으나 아직 미비한 곳도 있다.

DOAJ 등록: 현 280 종 의편협 학술지 가운데 12종을 제외하면 모두 open access 선언을 하였다. 그렇다면 다음 단계로 DOAJ (Directory of Open Access Journals, https://doaj.org)에 등록하여 우리 학술지가 open access임을 국제적으로 밝히는 것이 필요하다. DOAJ에 등록한 국내 의학 학술지는 97종이다.

Principles of transparency and best practice of scholarly publishing, 4th version: 이 역시 전혀 어렵지 않다. 단지 학술지의 업무지침을 적으면 충분하다.

국립중앙도서관에 digital archiving: Digital archiving은 이제 전자 학술지에서 기본이다. 우리나라는 국립중앙도서관에서 digital archiving을 무료로 지원하므로 아직도 이곳에 전문을 기탁하지 않은 편집인은 망설이지 말고 기탁하기를 권장한다. 이 전자 기탁은 도서관법으로 정하였지만, 따르지 않는다고 처벌하는 규정은 없는 자율적으로 참여하는 제도이다. 국립중앙도서관 납본 시스템(https://www.nl.go.kr/seoji/)에 방문하여 문의할 수 있다.

Editor-publisher 편집인 훈련과 회사 수준 향상: 의편협 학술지 가운데도 국제 상업출판사를 통해 출판하는 14종 이외 학술지 편집인은 editor-publisher로, 출판에 대해 모든 내용을 파악하여야 회사와 협의를 할 수 있고, 국제 수준으로 학술지 편집과 발행을 할 수 있다. 그렇다면 우리나라는 국내에 Elsevier, Wiley, Springer와 같은 출판사를 만들어서 전문가의 도움을 받을 것인가? 그러기 위해서는 학회에서 회사에 충분한 경비를 지원하고, 회사에서는 편집과 출판 전문가를 배출해서 학술지를 지원할 수 있어야 한다. 즉, Lancet 등과 같이 전문가 managing editor가 있어야 편집인도 편하다. 학술지 출판사나 관련 업종 회사도 인수·합병을 통하여 규모를 키우고, 단일한 플랫폼을 가지고 가면서 다양한 인공지능 서비스를 개발하여 부가가치를 높이고, 매출액을 일정 수준 이상 올려, 북미나 서구처럼 전문가가 적절한 보수로 평생 직장으로 일하는 풍토를 갖추는 것이 필요하다.

우리 편집인은 행복할 수 있을까?

우리는 어디쯤 가고 있을까? 편집 일이 헌신이기는 하지만 행복하여야 지속할 수 있다. 많은 일은 사람과 경비에 달려 있다. 어느 편집인이나 모두 그 분야에서 최고인 연구자이다. 이런 편집인을 도와줄 인력 수준은 결국 경비에 달려 있다. 많은 경비를 지출할 수 있다면 고급 인력을 활용할 수 있다. 또한 학술지 누리집 사용자 환경은 논문 내용과 무관하게 전 세계 최고 수준으로 꾸리는 것이 국내 회사 역량에 비추어 전혀 어려운 일이 아니다.

맺는말: 이제 어떻게 할 것인가?

학회지가 역시 국내 재화 생산이 그렇듯 전 세계를 시장으로 보고 독자와 저자를 확보할 필요가 있다. 국문지는 국내인을 위한 특수한 목적이 아닌 한은, 최소 50% 영문 발행 정책을 펴서 PMC에 등재시키는 것이 급선무이다. 우리 의편협의 위상은 각 학술지의 위상이 어디에 있는지에 달려 있다. 학술지 발전을 통하여 과학적인 지식과 기술을 제공하여 인류건강에 이바지하는 것이 우리의 목표라면, 회원단체 학술지의 최저 수준이 바로 우리의 수준이다. 의학 교육이나 전공의 훈련에서는 최상의 진료를 제공하는 것이 아니라 환자 안전을 보장할 수 있는 최소한의 질이 보장된 수준(minimum requirement)의 진료를 제공할 수 있도록 하는 것이 목표이다. 학술지도 마찬가지이다. 그 최소한의 수준이 의편협 수준이며, 의편협의 성과는 모든 회원단체 학술지가 기본을 얼마나 갖추었는지에 달려있다.

우리나라 학회지는 타국의 학술지와 비교하여 정보기술을 적기에 잘 도입하고, PMC XML 제작, Crossref에 DOI (Digital Object Identifier) 기탁 등 적어도 국제 상업출판사가 제공하는 기능적인 서비스는 완벽하게 제공하는 모범적인 학술지이다. 또한 우리나라 편집인들이 editor-publisher로서 힘든 과정을 익히면서 이룬 결과이다. 앞으로도 의편협이 이런 editor-publisher 지원에서 나아가 전문 publisher를 더욱더 많이 배출하고, 전문 회사를 키워 편집인이 도움을 받는 방향으로 진화하기를 바란다. 회원단체 편집인, 원고편집인, 학회 직원, 회사 직원 등 모든 관계자도 서로의 어려움을 나누고 협력하여 현재 국제적으로 최상위인 우리나라의 정치, 경제, 사회적인 위상에 걸맞게 국제지로 더 발전시키고, 경쟁력을 갖추는 것이 우리의 사명이다.

References

1. Korean Association of Medical Journal Editors. Ten-Year History of the Korean Association of Medical Journal Editors. Korean Association of Medical Journal Editors; Seoul (KR). 2008, p. 182.